前回は、トップダウン型アプローチについての記事だったね

今日は、ボトムアップ型アプローチについて書くよ

この記事を読んでもらいたい人

ブログ記事がうまく書くようになりたい

ロジカルシンキングを学びたい

自分の考えを客観的に見る力を身につけたい

筆者は、電力業界(2年) → ボイラー業界(4年) → 石油業界(10年目)と渡り歩き勤めております。

現在は、現場ではなく事務方の仕事をメインに行っているサラリーマンです。

マンガ本を読むのは好きでしたが、読書感想文が苦手な小学生でした。

年齢を重ねると共にマンガ以外にも様々な本を読むことが好きになり月に1冊以上は読書することを心がけてます。

前回に引き続き、「考える技術・書く技術」について、アウトプットを兼ねてまとめていきます。

\ 前回の記事の復習はこちらから /

-

-

ロジカルシンキングを習得する(トップダウン型アプローチ)

続きを見る

読書アウトプットとして、Twitterでこのように呟いてます。

読書アウトプット#考える技術・書く技術

ボトムアップ型アプローチ

1.あなたが言いたいポイントを全てリストアップする

2.それらのポイント同士にどんな関係があるか考える

3.そこで結論を導く主題が正確に決められない場合

疑問が明確でない場合

何を知って、何を知らないかつかめない場合— Takumikan@ブログ×サラリーマン (@takumikan3ex) June 17, 2020

前回の記事は、トップダウン型についてでした。

今回は、ボトムアップ型アプローチについて書きます。

ボトムアップ型アプローチ

-1.png)

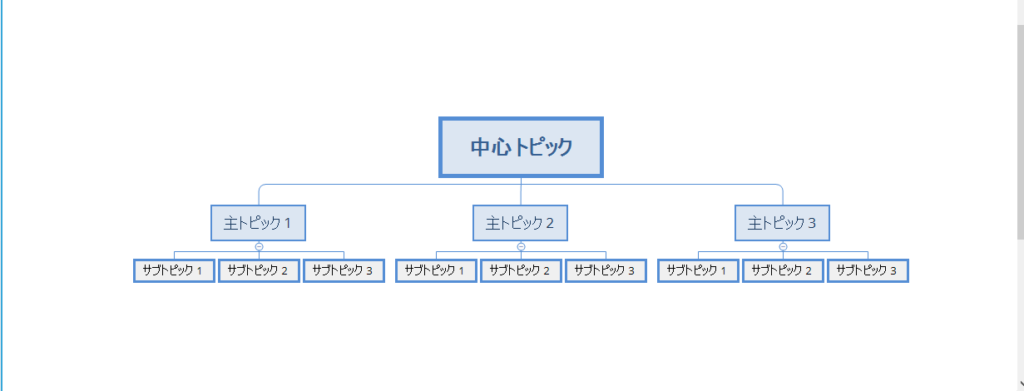

トップダウン型は上から下に向かってピラミッド型になっているのに対して

ボトムアップ型は下から上に向かってピラミッド型になっていくイメージです。

Twitterでつぶやいたように

step

1あなたが言いたいポイントを全てリストアップする

step

2それらのポイント同士にどんな関係があるか考える

step

3そこで結論を導く

トップダウン型の普通のピラミッド型を下から上に考えるイメージの方がしっくりくるかもしれません。

思い描きやすい方で考えてください。

ボトムアップ型アプローチはどんなときに使うか

主題が正確に決められない場合

疑問が明確でない場合

何を知って、何を知らないかつかめない場合

トップダウン型・ボトムアップ型アプローチの注意点

この手法を使う際の注意点が6つあります。

まず、トップダウン型に考えを構成することから始める

導入部を考える際には、状況をそのスタートポイントとして利用する

導入部を考えることを省略してはならない

過去の出来事は常に導入部に書く

導入部の記述は、読み手が合意する事項に限定する

もし選べるのであれば、キーライン・レベルでは演繹法よりも帰納法を用いる

キーラインとは、「新たな疑問」となる部分を言います。

ピラミッドの図で言うと、

中心トピック → 主トピック → サブトピック

と進んでいく「→」の部分のところです。

まとめ

トップダウン型、ボトムアップ型アプローチについて書いていきました。

6つの注意点を意識しながら、使ってみてください。

本日はここまで、です。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

\ 今回の記事の元となる本です /

\ 前回の記事の復習はこちらから /

-

-

ロジカルシンキングを習得する(トップダウン型アプローチ)

続きを見る